こんにちは、アドラーです!

今回は「QC検定1級論文対策シリーズ」として、「FTA(故障の木分析)による品質トラブルの原因特定」という記事を書きました。

QC検定1級の合格体験談で紹介したようにQC検定1級に合格するためには30分で750字の作文を書く必要があり、QCの本質を理解し、実務活用の経験を積むことが重要です。

一方で、体系的なQC知識は書籍で学ぶことはできても中々その知識を実務に適用することが難しいと感じている方も多いのではないでしょうか。

特に今回取り上げるFTA(故障の木解析)は実務で取り扱う事例が少ないにも関わらず、QC検定1級に取り上げられることも多いテーマです。

また、高圧ガス甲種試験でも取り上げられるテーマであり、技術系の試験では必須の知識と言えるでしょう。

※高圧ガス試験の体験談についてもこちらの記事で取り上げているのでよろしければご覧ください!

そこで今回は、製品開発を5年以上続けている研究開発職の私がFTAの解説からQC検定1級での論文例も紹介します。

本記事を読むことで、QC検定1級の論文問題を書くためのヒントを得ていただきながら、品質トラブルの解決やキャリア形成の方向性を考えるきっかけにしていただけると幸いです。

※本記事は以下の図書を参考に作成しております。品質管理の勉強をしたい方はぜひ以下のリンクから購入ください!(楽天だと0,5のつく日に楽天ポイントが5倍になり、お得に購入ができます!)

筆者のプロフィール・ブログ運営の理念は自己紹介からご覧ください!

目次

概要

- FTAはロジックツリーを用いて品質不具合の直接原因を分析するための手法であり、FTAを行うことで問題の原因を早期に特定しやすくなる。

- FMEAが品質問題の未然防止を、FTAは既に発生してしまった問題の解決に適している。

- QC検定1級の作文にはほぼ毎年FTAに関するテーマがあり、①基本手順に則って作文すること、②FTAの後にどのように品質改善に努めていくかを記述するようにするとよい。

トヨタ必須の17の品質管理手法を伝授 品質の教科書 [ 皆川 一二 ]から引用

それでは一緒に勉強していきましょう!

FTAとは?

FTA(Fault Tree Analysis:故障の木解析)とは品質不具合の直接原因を分析するための手法です。

FTAでは、製品に発生したトラブルをトップ事象として、その発生原因を逐次基本原因まで展開してロジックツリーを作成していきます。

ロジックツリーの作成には多少の時間がかかりますが、闇雲に検討を続けるよりも確実に、早く原因に辿り着くことができます。

トヨタグループでは、「FTAを行わずに調査にはいってはいけない」と指導されているほどです。

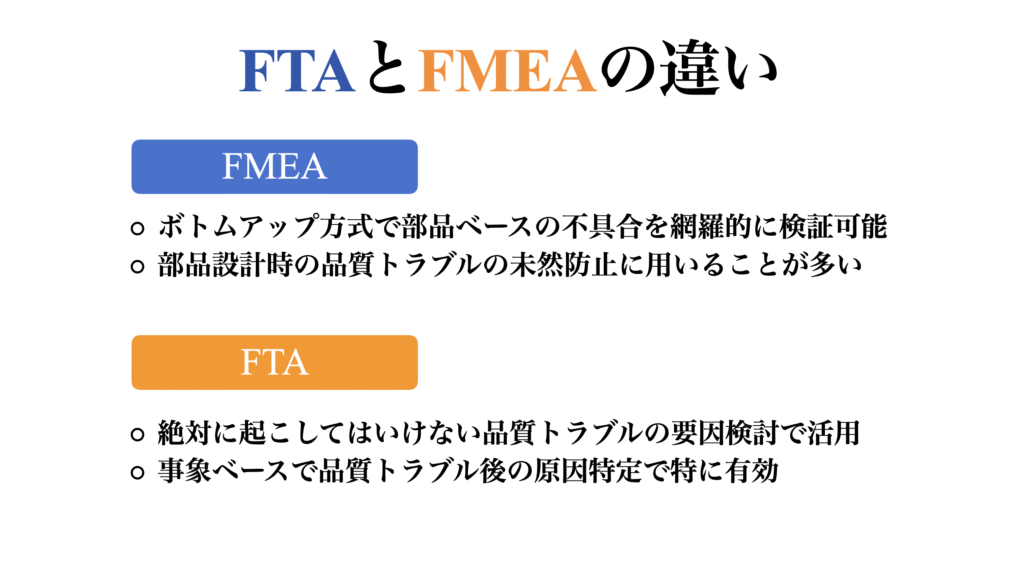

FTAとFMEAの違い

前回の記事で紹介したFMEAとの差異は、下記の通りFMEAが品質問題の未然防止を、FTAは既に発生してしまった問題の解決に適しています。

部品ベースでの品質トラブルの未然防止にはFMEAを、品質トラブルを引き起こす原因の特定にはFTAを用いましょう!

FTAの進め方

具体的には以下の手順を踏んで解決案の検討を行います。

①〜③は個人でのFTA、④はFTAの質をブラッシュアップ、⑤は問題解決を実践するイメージです。

- 製品に発生したトラブルをトップ事象に設定する

- トップ事象が起きる原因をツリー状に整理する

なぜ?を繰り返し、要因を深掘りする。Or, Andゲートを用いて、一つの原因が起きただけでもトップ事象が起きるのか、複数の原因が起きると初めて問題が発生するのかを切り分けていきましょう。- ②で掘り下げた原因が起きる理由を更に検討し、細分化を続ける

これ以上細分化できないというところまで原因を細分化する。- ③の結果をパワーポイントなどにまとめて①抜け漏れがないか、②問題への対処方法を議論する。

個人で掘り下げたFTAのワークを関係者間で議論し、- ④で決定した対応を実践し、効果検証を行う。

トヨタ必須の17の品質管理手法を伝授 品質の教科書 [ 皆川 一二 ]から引用

FTA実施用ワークシート(テンプレート付き)

今回は私自身でFTAを実施するためのフリーテンプレートをGoogleスプレッドシート、Googleスライドで作成しました。

Excel、Power point形式でダウンロードできるので、ぜひ実務でもご活用ください!

【テンプレートのリンク先】

Googleスプレッドシート:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J-kLauZl_swLNeWd8cTvYaK-VwwkyMiuuDecBvFnKiI/edit?usp=sharing

Googleスライド:https://docs.google.com/presentation/d/1BgWMklvMQMsX2-n6TlqnlHk4JCSgCWepg6LvoOBF_kk/edit?usp=sharing

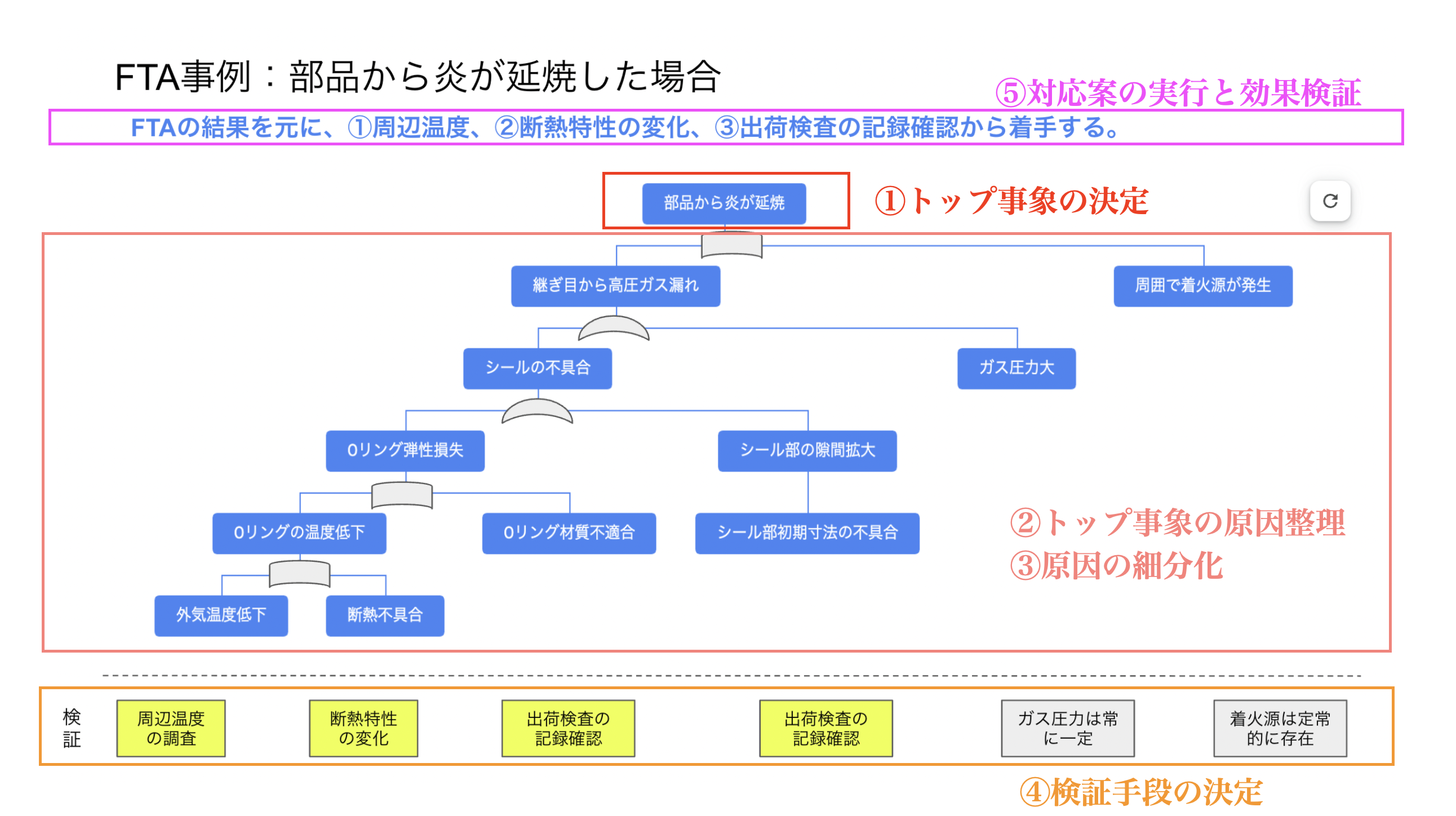

それではテンプレートに沿って、「部品から炎が延焼した場合」を考えてみましょう。

全体像としては、以下の①〜⑤の順番に検討してFTAを進めていきます。

①製品に発生したトラブルをトップ事象に設定

初めに故障の状態を明確に言語化します。なぜなぜ分析を進めていく上で一つ一つの要因やトラブルを明確に言語化することが重要です。

部品に何が起きて、顧客要望を達成できなくなってしまったのかを言語化していきましょう。

②トップ事象の原因整理

次にトップ事象が発生する原因を整理していきます。

今回のケースだと①繋ぎ目から高圧ガスが漏れてしまったこと、②周囲に着火源が存在していたことが原因です。今回は、①と②が複合的に発生することで問題が発生しているので「ANDゲート」で各原因を繋ぎます。

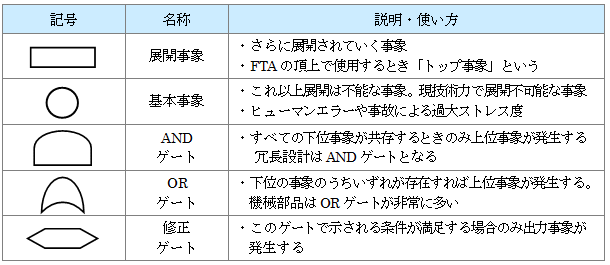

FTAの記号は以下のテーブルを元に覚えていきましょう。

③更なる原因の細分化

②で検討した原因が発生してしまった要因をさらに細分化していきます。

今回は高圧ガスが漏れた要因として、更に①シールの不具合、②ガス圧力の増大が考えられました。

同じように深掘りしていくと、o-リングの弾性損失やシール箇所の隙間の存在などが考えられます。

また、顧客と距離が近い技術者(テクニカルサービス部門)とも連携をとり、使用環境が適切であったかを確認することも重要です。

以上のなぜなぜ分析をこれ以上原因を小さくできなくなるところまで分解していきます。

④検証手段の決定

原因の細分化が終わったら、想定原因が本当に起きているか検証するための手段・優先度を考えます。経験の深い設計者と信頼性技術者が主担当として検証し、チーム作業で客観的な見解を得られるように心がけましょう。

⑤対応案の実行と効果検証

④で整理した検証手段を実行し、効果検証を行います。効果検証を行って、推定原因の確からしさを確認したら顧客へフィードバックし、推定原因を克服可能な改良製品の上市を目指しましょう。

QC検定1級論文の事例

FMEAと同様にFTAに関する出題は、以下の過去4回の出題で3回も出題されています。

第32回・第4問(21年9月)

第34回・第2問(22年9月)

第35回・第4問(23年3月)

今まで説明したFTAの実施ポイントをもとに670字程度(制限の750字に対して9割程度)の作文例を作成しましたので、QC検定1級の論文対策としてご活用ください。

【作文テーマ】

自身が携わった事例を用いて、FTA(故障の木解析)を用いて自社の製品の品質トラブルの原因特定・解決に関与した事例について記述せよ。

※QC検定1級問題を一部改変しました。

作文例(663字)

私は化学メーカーの研究開発業務の実施者である。FTAを用いて自社の製品トラブルの原因特定・解決に関与した事例について記述する。

数年前に私は主担当者として、従来製品よりも性能指標Aを大幅に改善した新製品の上市を担当した。一方で、昨年から特定の市場で「想定より早期に製品寿命に達する」とクレームがあり、原因解明に取り組んだ。早期の原因解明のためにFTA(故障の木解析)を用いた。

はじめに、トップ事象のなぜなぜ分析を行った。トップ事象が発生する要因として、①運転環境が設計想定時と異なっていること、②製品品質の規格外れがあると考えた。次に①、②が発生する原因を更に細分化し、ロジックツリー状に整理した。

作成したロジックツリーをもとに、品質保証部、製造部、技術開発部などの担当者で議論を行い、抜け漏れがないように問題の主原因を検討した。その結果、クレームが発生している市場では他市場よりも高温多湿な環境下で製品が用いられていることが判明し、設計当時に想定されていない環境下で運転されていることが主要因ではないかと想定された。

技術開発部で高温多湿下での加速試験を行ったところ、通常の環境下に比べて製品の耐久性が大幅に悪化することがわかり、使用環境を適切に管理することが重要であることが示唆された。

これらの結果をもとに、顧客には使用環境の温湿度を空調などで管理することを要望し、使用環境の管理を促すことを自社の製品マニュアルへ反映した。今後は、設計段階で入念な市場調査を行うことで品質トラブルを未然に防げるように取り組む予定である。

作文のポイント

①FTAの基本手順に準拠して記述する

以下の手順に該当するように作文することで、FTAを深く理解していることを採点官にアピールしましょう。試験前に以下の手順で何らかの業務改善をした経験をまとめておくのも有効な試験対策であるように思います。

- 製品に発生したトラブルをトップ事象に設定する

今回は「想定より早期に製品寿命に達する」がトップ事象。- トップ事象が起きる原因をツリー状に整理する

なぜなぜ分析を繰り返し、要因を深掘りすることを記入した。QC検定の作文では、ロジックツリーを記入できないため、「ロジックツリーを作成する」ことを記入すれば十分だと思います。- ②で掘り下げた原因が起きる理由を更に検討し、細分化を続ける

各論は今回重要ではないので、細分化を行なった事実のみを記入すれば問題ないと思います。- ③の結果をまとめて①抜け漏れがないか、②問題への対処方法を議論する。

複数人で抜け漏れがないことを確認し、問題への対処に繋げたことを記入する。- ④で決定した対応を実践し、効果検証を行う。

加速評価で効果検証し、マニュアルへの反映でトラブル防止を図ったことを記入する。

②今後の抱負について記述する

仮にFTAが計画通りに進んだとしても、品質トラブルの要因を克服可能な改良品を上市できなければまた同じ問題が起きてしまいます。

今回の作文では原因特定まで実施し、是非改良品の開発に着手できるように開発チームとの連携を取るという方針で対策を行うこととしました。このような姿勢を作文に記入することで、QC検定1級取得者に必要な「部門横断の品質問題解決をリードできるスタッフ、品質問題解決の指導的立場の品質技術者」であることをアピールできるはずです。

基本に忠実に作文をしながら、今後の抱負をしっかり盛り込むことが重要です。

まとめ

記事のまとめは以下のとおりです。

- FTAはロジックツリーを用いて品質不具合の直接原因を分析するための手法であり、FTAを行うことで問題の原因を早期に特定しやすくなる。

- FMEAが品質問題の未然防止を、FTAは既に発生してしまった問題の解決に適している。

- QC検定1級の作文にはほぼ毎年FTAに関するテーマがあり、①基本手順に則って作文すること、②FTAの後にどのように品質改善に努めていくかを記述するようにするとよい。

トヨタ必須の17の品質管理手法を伝授 品質の教科書 [ 皆川 一二 ]から引用

更にケーススタディやQC検定1級の作文例から、FTAの実施を体験することができました。

是非、本記事のテンプレートを使ってFTAを行い、「品質トラブルの原因特定」に向けた議論を進めていただけると幸いです。

以下に本記事を作るのに参考とした書籍を紹介します。

統計学、QCの勉強におすすめの書籍ですので、「QCの知識をより高めたい!」という人はぜひ以下の書籍を読んで勉強していただけると筆者の励みになります。

それでは最後に、私の大好きなドラえもんの言葉で今日の記事を締めさせていただきたいと思います。

「なやんでるひまに、一つでもやりなよ」

— ドラえもん

今日もありがとうございました!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/44750bec.787943c1.44750bed.57b9a19e/?me_id=1213310&item_id=21305793&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5315%2F9784542505315_1_3.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/447516b8.f87a11b4.447516b9.499ebe08/?me_id=1424447&item_id=10196030&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftc-books%2Fcabinet%2F209%2F33457758.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/44750bec.787943c1.44750bed.57b9a19e/?me_id=1213310&item_id=18290120&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5678%2F9784817195678.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/44750bec.787943c1.44750bed.57b9a19e/?me_id=1213310&item_id=21458212&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5322%2F9784542505322_1_2.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/44750f50.cc43ebdd.44750f51.ce3c1b29/?me_id=1285657&item_id=12862576&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F01078%2Fbk4300109184.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/44750bec.787943c1.44750bed.57b9a19e/?me_id=1213310&item_id=21563980&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5360%2F9784542505360_1_6.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/44750bec.787943c1.44750bed.57b9a19e/?me_id=1213310&item_id=21458206&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5339%2F9784542505339_1_2.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/44750bec.787943c1.44750bed.57b9a19e/?me_id=1213310&item_id=20081850&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7056%2F9784296107056.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)